Osteoporose: Warnsignale richtig deuten

14. Juni 2021

Frauen erkranken fast doppelt so häufig an Osteoporose wie Männer. Insbesondere nach den Wechseljahren steigt das Risiko von Knochenschwund markant an.

- Autor / Autorin pract. med. Katharina Schürholz

- Lesedauer ca. 2 Minuten

- Themen Bewegung

Martina Kohler* ist noch keine 60 Jahre alt und hat trotzdem schon mehrere Wirbelkörper gebrochen. Es waren die anhaltenden Rückenschmerzen, die sie dazu brachten, sich untersuchen zu lassen. Bei einem MRI im Kantonsspital Aarau stellten die behandelnden Ärztinnen dann zwei Frakturen der Lendenwirbel fest. «Wenn sich jemand ohne grössere Gewalteinwirkung einen Knochen bricht, sollte das eine Abklärung der Knochenqualität nach sich ziehen», erklärt Katharina Schürholz, Assistenzärztin Orthopädie und Traumatologie am Kantonsspital Aarau. Eine Knochendichtemessung bestätigte schliesslich den Verdacht: Osteoporose.

Jährlicher Abbau um ein Prozent

Osteoporose entsteht schleichend. Die Knochen werden stetig poröser, bis sie irgendwann brechen. Die Krankheit ist weit verbreitet. Allein in der Schweiz sind rund 400’000 Personen von einer Osteoporose betroffen. Häufig wird die Osteoporose als Alterserscheinung angesehen. Und tatsächlich: Die Wahrscheinlichkeit, ab dem 50. Lebensjahr infolge Osteoporose einen Knochenbruch zu erleiden, liegt in der Schweiz bei durchschnittlich 51 Prozent für Frauen und bei 20 Prozent für Männer.

Im Alter von rund 30 bis 35 Jahren sind bei den meisten Menschen die maximale Knochenmasse und -dichte erreicht. Danach setzt eine Abnahme der Knochendichte um durchschnittlich rund ein Prozent pro Jahr ein. Faktoren wie eine erbliche Veranlagung, nutritive oder hormonelle Faktoren sowie verschiedene Medikamente beschleunigen diesen Prozess.

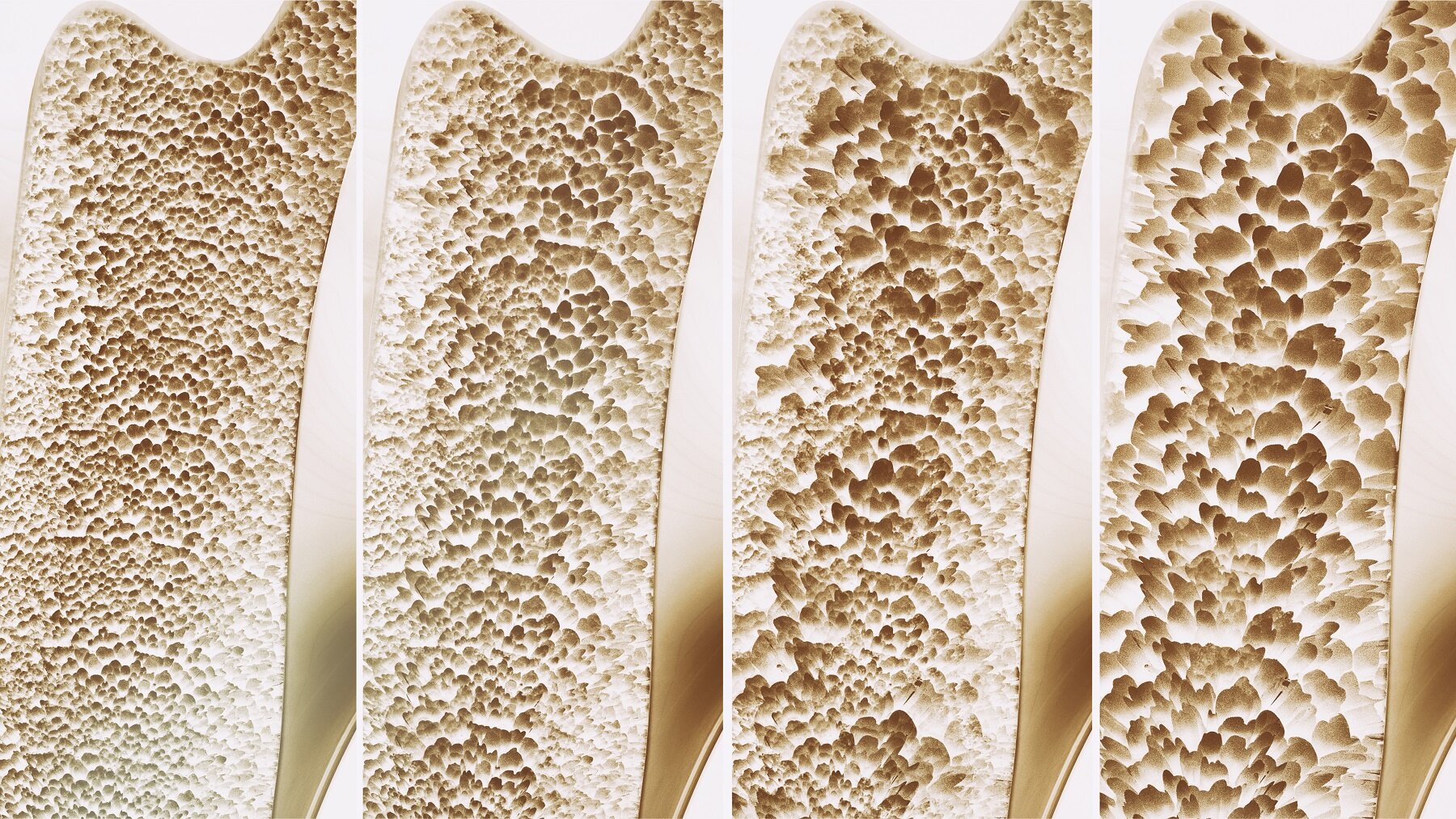

Bei Osteoporose verliert die tragende Struktur im Knochen zunehmend an Substanz.

Gute Zusammenarbeit ist elementar

Patientin Martina Kohler musste aufgrund einer anderen Erkrankung regelmässig Kortison einnehmen. Ein Medikament, das bekannt dafür ist, den Knochenabbau zu fördern. «Hier muss man bereits bei der Abgabe des Medikaments daran denken, dass sich das Osteoporoserisiko dadurch erhöht, und die Patienten darüber informieren. So wird bei Symptombeginn schneller die entsprechende Diagnostik eingeleitet», erklärt Assistenzärztin Schürholz weiter.

Genau deshalb ist die Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen enorm wichtig. So kann eine Osteoporose im besten Fall verhindert oder aber umfassend behandelt werden. Auch deshalb arbeiten im Kantonsspital Aarau die Rheumatologie und die Orthopädie eng zusammen. «Unser Hauptziel besteht darin, weitere Brüche zu vermeiden und eine gute Lebensqualität zu erhalten», erklärt Armin Zgraggen, Oberarzt mbF Rheumatologie im Kantonsspital Aarau.

Gesunder Lebensstil allein reicht nicht

Die Osteoporose-Therapie bündelt verschiedene Behandlungsansätze und reicht von medikamentösen Therapiemethoden über die Korrektur von Ernährungsdefiziten bis hin zu Massnahmen, um die Mobilität zu bewahren und Stürze zu vermeiden. «Ein gesunder Lebensstil ist natürlich immer sehr wichtig. Wenn Patientinnen oder Patienten aber bereits Brüche erlitten haben, reicht das nicht mehr aus», so der Oberarzt mbF.

Häufig werden in solchen Fällen sogenannte Antiresorptiva eingesetzt, die den Knochenabbau hemmen. Das Risiko für weitere Wirbelkörperbrüche kann unter einer solchen Behandlung über nur drei Jahre um rund 70 Prozent gesenkt werden.

* Name der Patientin anonymisiert