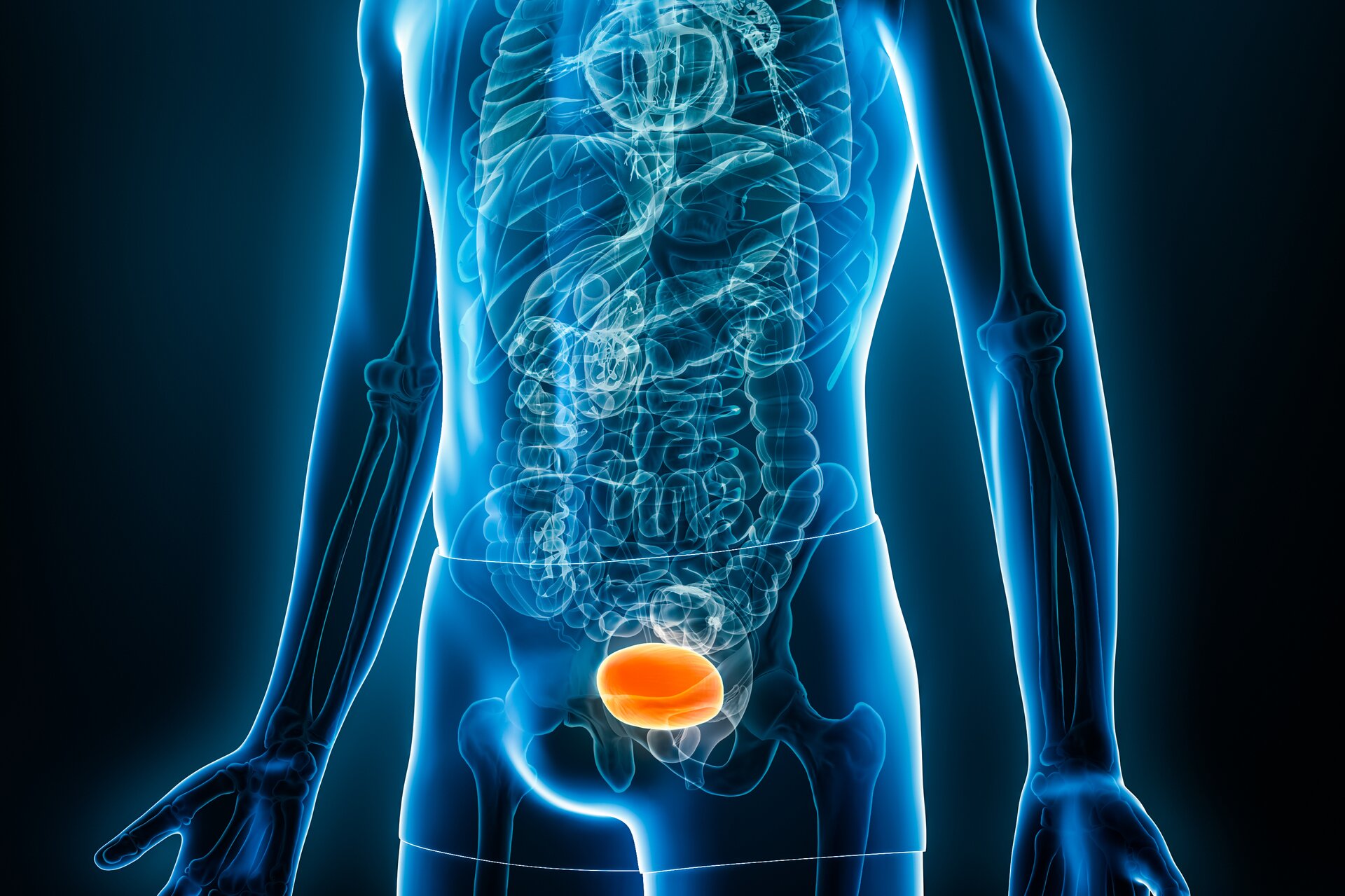

Die Harnblase hat die Aufgabe, den Urin zu speichern und zu entleeren. Die meiste Zeit verbringt die Blase in der sogenannten Speicherphase. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels der nervlichen Versorgung der Blase können verschiedene Formen von Inkontinenzbeschwerden bestehen. Des weiteren gibt es bösartige Erkrankungen der Harnblase, z. B. Blasenkrebs.

Als Urininkontinenz bezeichnet man den unwillkürlichen Verlust von Urin über die Harnröhre. Die Kontinenz wird durch ein komplexes Zusammenspiel von Blase und Schliessmuskelapparat und deren übergeordnete Steuerungszentren (Rückenmark und Gehirn) gewährleistet. Urininkontinenz stellt eine starke Einschränkung der Lebensqualität dar und ist immer noch stark mit Scham behaftet. Frauen leiden häufiger an einer Urininkontinenz als Männer, wobei auch bei 30 % der Männer im Alter von 70 Jahren eine Inkontinenz vorliegt.

Es gibt 5 Arten der Urinkontinenz. Am häufigsten sind Drang- und Belastungsinkontinenz oder Mischformen von diesen beiden.

-

Weitere Informationen finden Sie hier.

-

Harndrang mit unkontrolliertem Verlust von Urin im Drang. Hier gibt es zwei Formen: die nicht neurogene Dranginkontinenz (Reizblase, Blasensteine, Blasenentzündungen und bei Blasentumoren) und die neurogene Dranginkontinenz im Rahmen von neurogenen Erkrankungen (Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Bandscheibenvorfällen etc.)

Behandlungen:

-

Medikamente: Die Dranginkontinenz wird in einem ersten Schritt mittels blasenberuhigender Medikamente behandelt.

-

Stromtherapien: Sollte dies nicht ausreichen, können einfache neuromodulative Stromtherapien versucht werden (evtl. Link zu Beckenbodenzentrumvideos). Dabei werden Stromreize über Nerven am Unterschenkel und Fuss gesetzt, welche über einen komplexen Wirkmechanismus die Harnblase beruhigen können.

-

Botox / Blasenschrittmacher: Sollten diese beiden Methoden nicht zur Zufriedenheit im Alltag führen, können entweder Injektionen von Botulinumtoxin (Botox) in den Blasenmuskel weiterhelfen oder alternativ dazu kann mittels Einsetzens eines Neuromodulators an den sakralen Nerven (Blasenschrittmacher) eine Verbesserung erzielt werden.

-

Urin-Reservoir: Als weitere Möglichkeit sind die Blasenaufbauplastik mittels eines Stück Darmes oder eine komplette Entfernung der Harnblase und Schaffung eines künstlichen Urin-Reservoirs aus Darm, zu erwähnen.

-

-

Insuffizienz der Harnröhrenverschlussmechanismen. Ursachen hierfür sind Geburten, allgemeine Gewebeschwäche im Alter, Operationen im kleinen Becken (Prostatektomien, Hysterektomien, Rektum Resektionen etc.).

Behandlungen:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Belastungsinkontinenz sowohl beim Mann als auch bei der Frau zu behandeln:-

konservativ: Sowohl beim Mann als auch der Frau wird in einem ersten Schritt mittels einer physiotherapeutisch angeleiteten Beckenbodentherapie behandelt. Zusätzlich kann eine medikamentöse Therapie unterstützend wirken.

-

operativ: Bleibt der Erfolg bei den konservativen Methoden aus, stehen sowohl beim Mann als auch bei der Frau sogenannte Schlingenoperationen zur Verfügung. Diese aus Kunststoff gefertigten Schlingen werden zur Unterstützung um die Harnröhre gelegt und verbessern so die Kontinenz. Bei der Frau wird die Schlinge über die Scheide und beim Mann über einen Dammschnitt eingebracht. Als weitere Möglichkeit kann ein künstlicher Schliessmuskel aus Kunststoff eingesetzt werden, welcher mittels eines Pumpensystems kontrolliert werden kann und so die kontrollierte Blasenentleerung ermöglicht.

Die Klinik für Urologie bietet das gesamte Spektrum der Inkontinenzbehandlung bei Mann und Frau an. Bei komplexen Problemen besteht einerseits eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Viszeralchirurgie und der Gynäkologie und die Fälle werden jeweils am interdisziplinären Beckenbodenzentrum besprochen, um das optimale Vorgehen abzusprechen. Zusätzlich bietet die Klinik für Urologie eine Spezialsprechstunde für Neuro-Urologie an.

-

-

Drang- und Belastungsinkontinenz liegen beide gleichzeitig vor.

-

Tritt bei chronischem Abflusshindernis auf, z. B. bei Prostatavergrösserung oder chronischer Überdehnung des Blasenmuskels (bei neurogenen Erkrankungen).

-

Bei Fisteln (Verbindungen) zwischen Blase und Harnröhre, Scheide oder Darm.